ぷよ碁ルールと囲碁のルール

戦いの途中で取り上げた石は無視して、最後に生き残った石を数えるぷよ碁と、取り上げた石をアゲハマとして大切に碁笥のフタにとっておいて、最後それで相手の陣地を埋めて、それぞれの空き地を数える日本ルールの囲碁。

一見、ぜーんぜん違うことをしているゲームにみえますよね?

それが実はほとんど同じゲームなんだという説明です。

ポイントは2つ。

1.何を争っているのか

2.事実上のゲームの終わりと、勝敗のカウント手続き

ぷよ碁・囲碁は何を争っているのか

本質的には「黒と白で盤上の領域を奪い合い、より広い方が勝ち」なのです。

事実上のゲームの終わり

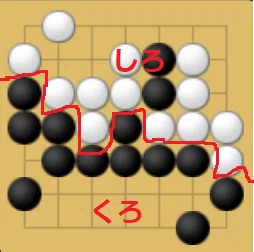

上の図は囲碁の終局図ですが、実はぷよ碁もこの段階で事実上ゲームは終わっています。

で、「広さ比べ」のカウントをどうするのか。

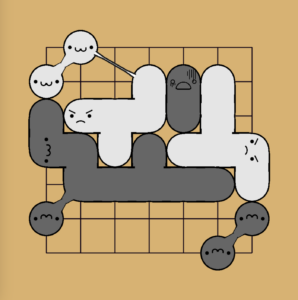

石を敷き詰めてしまってその石の数を数えればいいじゃん

↑の図から↓の図への経過は「勝敗をカウントするための手続き」だったのです。

自分の空き地に石を置くのがぷよ碁では得点になり、囲碁では減点になる。真逆のようにみえますが、ぷよ碁で自分の空き地に石を置くのが得点になるのは、事実上のゲームが終了したあとのカウント手続きだったのです。

ぷよ碁でも、事実上のゲーム終了前に自分の空き地に石を置くのは損になります!!

日本ルールのカウント方法

では日本ルールでのカウント方法はどうなっていましたっけ。

アゲハマをとっておいて終局後に相手の陣地に埋めて空き地を数えますよね。

最初に出した図の「領域の広さ」についてよく考えると

領域の広さ = 自分の石の数 + 空き地

であることがわかります。

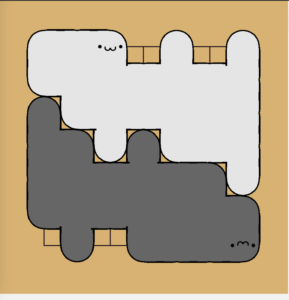

ではここでもし自分と相手の石の数が同じだったら?

そうしたら空き地の数だけを比べれば領域の広さ比べができることになります。

囲碁というゲームは基本的に黒白1手ずつ打つので黒から打ち始めて白で打ち終わるならば、そこまでに使った石の数は黒白同数です。

使った石の数=生き残っている石の数+取られた石(相手のアゲハマ)

アゲハマを相手の陣地に埋め戻すのは・・・盤上の黒と白の石の数を揃えるためだったのです

黒から打ち始めて白でうち終われば使った石の数は同じですが、黒で打ち終わるなら黒石が1つ多いことになりますし、置碁でも黒石と白石の数は同じにはなりません。(このことについて微調整をするようなルールはいろいろあります)

だから全く同じというわけではありませんが・・・

ただ、碁というのが盤の領域を奪い合うゲームと認識するならば、ぷよ碁も囲碁も終局手続きとカウント方法が違うだけで全く同じことを争っているゲームだというのがおわかりいただけるのではないでしょうか。

コメント