I. 囲碁黄金時代への序章:江戸幕府と家元四家の成立

江戸時代(1603年~1868年)は、日本の囲碁が未曾有の隆盛を極めた時代であった。この発展の背景には、徳川幕府による手厚い庇護があった。織田信長、豊臣秀吉、そして特に徳川家康といった天下人は囲碁の愛好家であり、優れた棋士を保護・奨励した 1。特に家康は、有力棋士に俸禄を与え、これが専門棋士制度の礎となった 2。この幕府の公認と支援は、囲碁を単なる遊戯から、武士階級にも嗜まれる高度な芸道へと昇華させた。

この時代を特徴づけるのが、「家元制度」の確立である。本因坊家、安井家、井上家、林家の四家が幕府公認の家元(囲碁四家)として認められ、俸禄を受けるとともに、囲碁界の指導的立場を担った 7。彼らは幕府の碁方として江戸城に仕え、役人としての身分も有していた 9。また、寺社奉行の管轄下に置かれることで、囲碁はその地位を確固たるものとした 8。

家元四家は、単に囲碁の流派を継承するだけでなく、囲碁の伝統の守護者であり、棋術発展の牽引役であり、そして熾烈な競争が繰り広げられる舞台そのものであった。その歴史は、名人碁所という最高の地位を巡る争いや、年に一度の御城碁における名誉を賭けた対局など、数々のドラマに彩られている。この制度は、才能を育成し高度な競争を生み出す一方で、家元間の政治的駆け引きや権力闘争も引き起こした。

幕府が囲碁を庇護した背景には、単なる娯楽の奨励以上の意味合いがあったと考えられる。囲碁という知的遊戯を公認し、家元制度を通じて組織化することで、幕府は文化的な権威を示し、泰平の世における武士階級の新たな価値観を涵養しようとしたのかもしれない。江戸幕府が元禄文化に代表されるような高度な都市文化の形成を促したように 12、囲碁の制度化もまた、武家社会の洗練と秩序の維持に寄与した側面があったと言えるだろう。

また、家元制度は世襲を基本としながらも、囲碁という実力主義的な遊戯の性質上、興味深い矛盾を内包していた。血筋による継承が原則であったが 13、御城碁のような重要な対局で家門の威信を保つためには、実力が伴わなければならなかった。実際に、家元の継承においては実力が重視されることも多かったとされている 4。林家が有力な後継者に恵まれず、しばしば本因坊家から跡目を迎えた事実は 14、この緊張関係を如実に示している。つまり、家元という制度的枠組みは世襲を前提としつつも、その存続と名声は、時に外部からの才能の導入をも厭わない実力主義によって支えられていたのである。この構造が、安定と競争という二つの要素を囲碁界にもたらしたと言えるだろう。

II. 江戸囲碁界の柱石:家元四家の肖像

A. 本因坊家:覇権と革新の系譜

成立と血統

本因坊家は、京都寂光寺の僧侶であった日海(本因坊算砂、1559年~1623年)を始祖とする 13。算砂は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑に仕えたとされ、「本因坊」の名は算砂が住職を務めた寂光寺の塔頭の一つに由来する 15。天正16年(1588年)に秀吉から俸禄を受け、これが碁所の始まりともされる 2。後に算砂は本因坊の拠点を京都から江戸へ移した 16。本因坊家は四家の中でも常に筆頭の地位にあり 13、最も多くの名人(九段、囲碁界の最高位者)を輩出した 15。

主要人物と棋風

- 本因坊算砂(初代算砂): 家元制度の創始者であり、卓越した棋士であり、組織者でもあった。彼の時代に、公式な囲碁の構造が形成され始めた 2。

- 本因坊道策(四世道策、1645年~1702年): 「碁聖」と称えられる。布石理論を革新し、近代囲碁の基礎を築いた 1。盤面全体の調和を重視した深い理解で知られる 1。また、段位制を整備した功績も大きい 3。その棋風は「石の働きを追及する碁」と評される 19。

- 本因坊道知(五世道知、1690年~1727年): その圧倒的な実力で本因坊家の覇権を維持した 16。

- 本因坊丈和(十二世丈和、1787年~1847年): 強力かつ議論を呼んだ名人で、「天保の内訌」の中心人物 16。その棋風は戦略的な深さと粘り強さを特徴とした。

- 本因坊秀和(十四世秀和、1820年~1873年): 「囲碁四哲」の一人。堅実で力強く、優雅な棋風で知られ、「模様派」と評されることもあり、巧みなサバキを見せた 19。井上幻庵因碩の強力なライバルであった 20。

- 本因坊秀策(本因坊秀策、1829年~1862年): 御城碁での「19連勝無敗」という不滅の記録 3 や「耳赤の一手」で知られる伝説的な棋士。その棋風は「堅実無比」と称され、冷静沈着、正確かつ華麗な打ち回しを特徴とした 19。特に「秀策流布石」や「秀策のコスミ」と呼ばれる序盤戦術は革新的であった 24。

- 本因坊秀栄(十七世秀栄、1852年~1907年): 明治期の名人で、その平明な棋風は現代でも高く評価される。元は林家の出身(林秀栄)であったが、本因坊家を継いだ 14。棋風は「実利派」で早打ちとも評された 19。

- 本因坊秀哉(二十一代秀哉、1874年~1940年): 世襲制本因坊家最後の当主であり、旧制度における最後の名人。力戦に強く、「序盤に策あり」と言われる戦略的な序盤を得意とした 26。引退後、本因坊の名跡を日本棋院に譲渡し、現代のトーナメント制への道を開いた 15。

家の特徴

常に囲碁理論と実力の最前線に立ち続けた。厳しい修行と戦略的な養子縁組により、卓越した才能の系譜を維持した。

後世

秀哉の引退後、本因坊の称号は日本棋院主催のタイトル戦へと移行した 15。

B. 安井家:伝統、学識、そして不屈の精神

成立と血統

本因坊算砂の弟子であった安井算哲(1589年~1652年)を初代とする 13。二世の安井算知(1617年~1703年)は名人碁所に就任したが 2、算知以降、安井家から名人は出ていない 16。

主要人物と棋風

- 安井算哲(二代算哲)/渋川春海: 安井家初代は、著名な天文暦学者でもあった。日本独自の暦である貞享暦を作成したことで知られる 30。彼は碁盤を天体に見立て、初手を天元(碁盤の中心)に置くことを好んだとされ、実際に寛文10年(1670年、資料によっては1690年)の御城碁で本因坊道策に対し天元打ちを試みている(結果は敗北)2。これは、囲碁に対する哲学的、あるいは型破りなアプローチを示唆している。

- 安井算知(二世算知): 本因坊算悦との長きにわたる争碁の末、名人碁所の地位を獲得した 2。

- 安井仙角(七世仙知/仙角、1764年~1837年): 「位の高い布石」を好み、高目や目外しといった高位置を重視する棋風であった 31。

- 安井知得仙知(八世知得仙知、1776年~1838年): 「囲碁四哲」の一人。本因坊元丈と共に「当代の双璧」と称されたが、両者とも名人位は望まなかった 20。その棋譜は高く評価され、特に丈和に対する勝利は「白番の名局」と称賛された 32。

家の特徴

本因坊家ほど多くの名人を輩出しなかったものの、安井家は常に囲碁界で重きをなす存在であった。初代算哲の遺産は、学術的な側面を家風に与えたかもしれない。碁所を巡る争いにしばしば関与したことは、その野心と実力を示している。

後世

安井家は明治時代に事実上断絶した。十世算英には有力な後継者がおらず、その息子も棋士としての実力は高くなかったため、家元としての系統は途絶えた 7。

C. 井上家:戦略的野心と雄大な構想

成立と血統

井上家は伝統的に、算砂に次ぐ二世名人である中村道碩(1582年~1630年)を家祖とみなしている 13。道碩は算砂の弟子であった。当初は玄覚因碩が一世とされていたが、後に幻庵因碩が道碩を系譜に組み入れた 20。井上家の当主は代々「因碩」を名乗った 13。井上家は中村道碩と井上道節因碩の二人の名人を輩出した 13。

主要人物と棋風

- 中村道碩(初代道碩): 二世名人。江戸時代初期の強豪棋士 2。

- 井上道節因碩(四世道節因碩、1646年~1719年): 五世名人碁所。本因坊道策の弟子であったが、その棋風は道策の理論的なスタイルよりも力戦的であったとされる 37。難解な詰碁集『囲碁発陽論』の著者としても知られる 37。

- 井上幻庵因碩(十一世幻庵因碩、1798年~1859年): 「囲碁四哲」の一人。碁盤全体を駆使する「スケールの大きな棋風」で知られる卓越した戦略家であった 20。本因坊丈和との名人碁所を巡る激しい争い「天保の内訌」の中心人物であったが 20、名人位には就けなかった。著作『囲碁妙伝』なども残している 20。

家の特徴

野心的で、しばしば囲碁界の覇権を巡る政治的闘争に関与した。強力で戦略眼に優れた棋士を輩出する傾向があった。幻庵因碩による中村道碩の系譜への組み入れは、家の歴史的権威を高めようとする意図の表れかもしれない 20。

後世

井上家は四家の中で最も長く存続し、20世紀まで続いた。十四世大塚因碩以降、家は大阪に拠点を移した 36。十六世因碩、あるいは議論はあるが十七世因碩が1983年に死去したことで断絶したとされる 7。

D. 林家:巨人の狭間での苦闘と再起

成立と血統

林利玄の弟子である林門入斎が興した家とされる 14。利玄自身が初代とされることもある 13。林家は他の三家よりも成立が遅かった 14。当主はしばしば「門入」を名乗った 13。

主要人物と棋風

林家からは名人は出ていない 14。

- 林元美(十一世元美): 本因坊丈和の名人就位に協力したが、後に不和となり丈和を引退に追い込む役割を演じたとされる 14。これは、林家が比較的小勢力ながらも、囲碁界の政争に一定の影響力を持っていたことを示唆する。

- 林秀栄(十三世秀栄): 後に本因坊秀栄となり、名人位に就いた。彼の本因坊家への復帰により、林家は断絶した 14。その棋風は平明で、実利派かつ早打ちであったと評される 19。

家の特徴

一般的に四家の中で最も勢力が弱かったとされる 14。適切な後継者がいないため、しばしば本因坊家から跡目を迎えた 14。これは、本因坊家との間に、従属的ではあるが密接な関係があったことを示している。

後世

明治時代、最後の当主である林秀栄が本因坊家に戻り本因坊秀栄となったため、林家は断絶した 7。

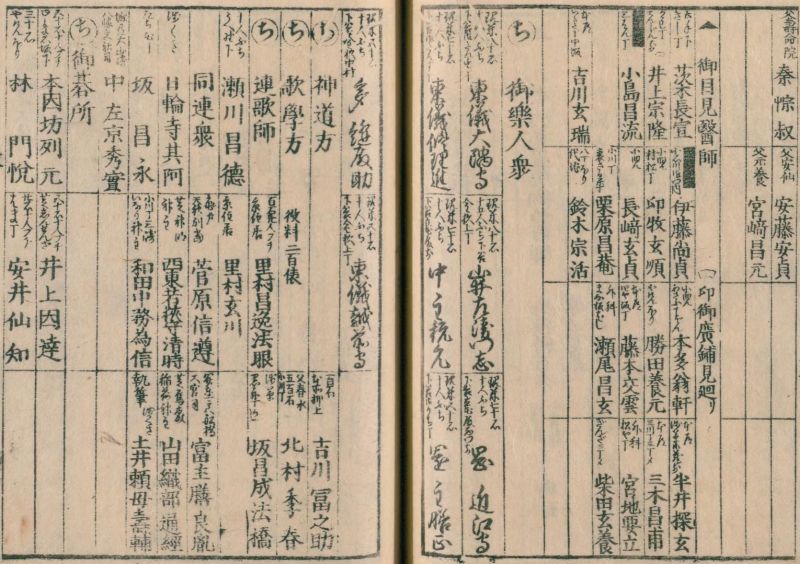

表1:家元四家の概要

| 家元名 | 創設者/主要初期人物 | おおよその成立時期 | 代表的な家元/棋士(一部) | 主な特徴/特筆事項 | 家の終焉 |

| 本因坊家 | 本因坊算砂 | 16世紀末~17世紀初頭 | 道策、道知、丈和、秀和、秀策、秀栄、秀哉 | 筆頭家元、最多の名人輩出、革新的、強力な血統 | 称号はトーナメントへ移行 |

| 安井家 | 安井算哲 | 17世紀初頭 | 二代算哲(渋川春海)、算知、知得仙知 | 学術的要素(天文学)、名人一人、不屈の精神 | 明治期に断絶 |

| 井上家 | 中村道碩/玄覚因碩 | 17世紀初頭 | 道碩、道節因碩、幻庵因碩 | 野心的、戦略的、名人二人、スケールの大きな棋風 | 20世紀に断絶(最長寿) |

| 林家 | 林門入斎(利玄の弟子)/林利玄 | 17世紀中頃(他家より遅い) | 元美、秀栄(後に本因坊家へ) | 最弱小勢力、名人なし、しばしば本因坊家から跡目を迎える | 明治期に断絶 |

家元間の関係は単なる競争相手に留まらなかった。林家が本因坊家から跡目を迎えたこと 14、井上幻庵因碩が自家の系譜に元々本因坊門下であった中村道碩を組み入れたこと 20、さらには本因坊丈和の息子が井上家の当主(井上節山因碩)になったこと 21 などは、家元間の複雑な力学と相互依存関係を示している。これらの事実は、家系の「純粋性」よりも、実力ある人材の確保や家門の威光維持といった現実的な必要性が優先される場合があったことを物語る。囲碁界は、その公式な構造にもかかわらず、ある程度流動的なエコシステムであり、特に本因坊家のような強大な家は、他家へ人材を「輸出」することもあった。

また、家元の「強さ」は、単に名人を輩出した数だけで測られるものではなかった。本因坊家が多くの名人を輩出して棋界をリードした一方で 15、安井家は初代算哲のような囲碁以外の分野でも顕著な業績を残した人物を出し 30、井上家は幻庵因碩のように名人位には就けずとも戦略家・著述家として大きな影響力を持った棋士を擁した 20。林家は棋力では劣ったものの、元美と丈和の関係に見られるように、囲碁界の政治的駆け引きにおいては一定の役割を果たした 14。これらのことから、家元の影響力や遺産は、棋力、学術的貢献、政治的手腕、そして江戸時代の複雑な社会構造を渡り歩く能力など、多面的な要素によって形成されたと言える。家元の「価値」は、盤上の勝敗のみならず、幕藩体制下における文化機関としての複合的な役割によって測られるべきであろう。

III. 競争と協調の舞台

A. 御城碁:将軍御前の晴れ舞台 – 栄光と試練

性格と意義

御城碁は、江戸城内で将軍(またはその代理として老中など)の御前で行われた公式の囲碁対局である 4。参加は大変な名誉であり、四家がその実力を示し、威信を競う主要な舞台であった 4。御城碁での敗北は家元にとって大きな不名誉であり、門人の集まりにも影響したという 4。対局は真剣勝負で、時には数日間に及ぶこともあった 4。「碁打ちは親の死に目に会えぬ」という諺は、勝負がつくまで帰宅が許されなかった当時の棋士の厳しい状況から生まれたとされる 4。

歴史的展開

寛永3年(1626年)頃に始まったとされ 2、徳川吉宗の時代には、家康の命日に因んで毎年11月17日に対局日が定められるなど、年中行事として定着した 2。幕末までに合計536局の対局が行われた 2。当初は対局をその場で終えていたが、後に「下打ち」という、事前にある程度対局を進めておき、当日はその続きや要所を披露する形式も導入された 5。これは、対局が長時間に及ぶことが多くなったためと考えられる 5。

家元と棋士への影響

御城碁は、棋士の才能を試す重要な場であり、家元の序列を左右する要素でもあった。勝利へのプレッシャーは、各家における棋術研究と戦略革新を促したに違いない。本因坊秀策の19連勝無敗という記録は 3、御城碁が生んだ伝説の一つである。

終焉

安政の大地震(1855年)や江戸城の火災(1862年)などにより中断されることもあり 22、元治元年(1864年)、幕末の政情不安と幕府財政の悪化の中で正式に中止となった 5。

御城碁は単なる囲碁の競技会ではなく、幕藩体制下における儀礼的な意味合いを強く帯びていた。将軍やその代理の面前で行われることで、この行事は社会的な威信と政治的な重要性を付与された。家元にとって、御城碁への参加は封建的な義務であり、忠誠と技量を示す機会であった。これにより、家元は自らの地位を再確認し、幕府は文化的な権威を誇示したのである。つまり、御城碁は、確立された社会階層を公に示す場として機能し、管理され儀式化された競争を通じて、幕府の権力を強化する役割も果たしていた。棋士たちにかかるプレッシャーは、単に一局の勝敗に留まらず、この厳格な社会構造の中で自らの家門の栄誉を守るという重責を伴うものであった。後に「下打ち」が導入されたことは 5、幕府の官僚化が進む中で、純粋な勝負の追求よりも儀礼的な側面が重視されるようになった可能性を示唆している。

B. 名人碁所:究極の栄誉と争いの火種

定義と権能

「名人」は最強の棋士(九段)に与えられる称号であり、「碁所」は幕府によって任命される囲碁界の総責任者の地位であった 10。碁所は、昇段の認可、免状の発行、御城碁の差配など、囲碁界全般を統括する権限を持っていた 10。名人であることが碁所就任の必須条件であった 10。碁所制度は、延宝5年(1677年)に本因坊道策が任命された際に確立されたとされるが 10、それ以前にも算砂、道碩、安井算知といった棋士が名人として認められていた 10。

覇権を巡る闘争

名人碁所の地位は絶大な権威と権力を伴ったため、家元間の激しい競争と、しばしば深刻な内訌を引き起こした 7。江戸時代を通じて、碁所に就任したのはわずか6名であり、空位の時期も長かった 5。

- 初期の争い:

- 中村道碩の死後、本因坊算悦と安井算知の間で名人碁所を巡る争碁(六番碁)が9年間にわたって行われたが、引き分けに終わり、碁所は一時空席となった 2。後に安井算知が碁所に就任した 2。

- 算悦の後継者である本因坊道悦は、算知の碁所就任に異議を唱え、争碁を申し込んだ。道悦は勝利したが、幕府の決定に異を唱えた責任を取り、道策に家督を譲って引退した 2。

- 後期の対立: 本因坊丈和と井上幻庵因碩による「天保の内訌」は最も有名な例である(詳細は後述 IV.B)。

争いの影響

これらの争いは囲碁界に混乱をもたらす一方で、棋士たちが覇を競う中で棋術と理論の限界を押し上げる原動力ともなった。これらの対局から残された棋譜は、貴重な歴史的・技術的資料となっている。

終焉

碁所の権威は幕府の衰退と共に薄れていった。1859年に本因坊秀和が碁所就任を願い出たが、幕府の多忙を理由に却下された 22。この制度は明治維新と共に消滅した 10。

碁所制度は、囲碁界に中央集権的な権威を確立しようとする試みであった。しかし、その権力集中こそが、この地位を野心と対立の焦点たらしめた。しばしば空位となり、紛争が絶えなかったという事実は(例:2、天保の内訌)、秩序を目指した制度が本質的に対立を生み出す構造を持っていたことを示している。寺社奉行の監督下にあったことは 10、最終的な権限は幕府が握っており、任命の承認や紛争の調停に関与していたことを意味する。碁所制度は、中央集権化への欲求と、競合する派閥の遠心力との間の古典的な緊張関係を反映している。幕府は碁所を利用して囲碁界を管理しようとしたが、その地位に付随する強大な権力ゆえに、それは絶え間ない争いの源泉となった。「勝者総取り」(免状発行権の独占など)の性質を持つ碁所の地位は、家元の影響力と経済的安定にとって死活問題であり、それ故に対立は一層激化したのである。

表2:江戸時代の主な名人碁所

| 名前 | 所属家元 | 名人(M)/碁所(GD)在任期間 | 在任中または関連する主要な出来事/論争 |

| 本因坊算砂 | 本因坊家 | M: (初代として追認) | 初代名人とされる。三代将軍に仕える。正式な碁所制度以前。 |

| 中村道碩 | (後に井上家が主張) | M: c.1623-1630 | 二世名人。正式な碁所制度以前。 |

| 安井算知 | 安井家 | M & GD: 1668-1676 | 本因坊算悦との争碁後、就任。本因坊道悦からの挑戦を受ける。2 |

| 本因坊道策 | 本因坊家 | M & GD: 1677-1702 | 「碁聖」と称えられる。段位制を整備。碁所制度が正式に確立。2 |

| 井上道節因碩 | 井上家 | M: 1708-, GD: 1710-1719 | 琉球使節との対局後、道知への免状発行のために碁所に就任。28 |

| 本因坊道知 | 本因坊家 | M & GD: 1721-1727 | 若き天才。道節因碩の後に名人位を確保。28 |

| 本因坊察元 | 本因坊家 | M: 1766-, GD: 1770-1788 | 井上春碩因碩との争碁に勝利し名人に。22 |

| 本因坊丈和 | 本因坊家 | M & GD: 1831-1839 | 井上幻庵因碩との「天保の内訌」を引き起こした、論争の多い就任。20 |

IV. 伝説の棋士たちと宿命のライバル関係

A. 本因坊道策:「碁聖」とその不滅の遺産

比類なき棋力

古今東西で最も偉大な棋士の一人、あるいはその筆頭として崇敬されている。その実力は、九段が最高位であった当時において「十三段」とも称され、真に対抗できる者はいなかったと伝えられる 2。黒番では負けなしであったとの伝説もある(一部には疑問視する声もある)18。

理論的貢献

「手割論」という、石を対にして形勢を判断する論理的かつ体系的なアプローチにより、布石戦略に革命をもたらした 3。盤面全体のバランスと調和を重視した 1。

運営上の功績

段位制を確立し、棋力に応じた明確な階層を設けた 3。御城碁制度の整備と定着にも重要な役割を果たした 3。多くの優れた弟子を育成し、高度な囲碁の継承を確実なものとした 3。

影響

道策の貢献は近代囲碁の基礎を築いた。その棋譜は今日でも研究対象となっている 18。彼は囲碁を戦略的深みと専門性の新たな高みへと引き上げた 1。

B. 天保の内訌:本因坊丈和 vs. 井上幻庵因碩 – 覇権を巡る死闘

背景

丈和(本因坊家)と幻庵因碩(井上家)は共に八段準名人の実力者であり、天保年間(1830年~1844年)に名人碁所の至高の地位を巡って激しく争った 20。

争いの経緯

丈和は、林元美や水戸藩の関与とされる政治的画策により、1831年に名人碁所の地位を獲得した。これにより、幻庵因碩との争碁の可能性が回避された 20。丈和が6年後に幻庵に地位を譲るという密約があったともされるが、丈和はこれを反故にした 20。これが深い遺恨を生み、「天保の内訌」として知られる激しい政治闘争と陰謀の時代へと発展した 20。

主要な対決

- 「因徹吐血の局」: 1835年、幻庵因碩は門弟筆頭の赤星因徹を、老中松平周防守邸での碁会で丈和と対局させた。丈和は極度のプレッシャーの中で生涯の名局の一つを打ち、因徹を破った。敗北に打ちのめされた(そして恐らくは病を患っていた)因徹は、伝えられるところによれば吐血し、間もなく死去した 20。

- 幻庵因碩 vs. 本因坊秀和: 1839年に丈和が引退すると、幻庵因碩は名人就位を申請した。これに対し、丈和の後継者である本因坊丈策が異議を唱え、幻庵と丈策の若き跡目である本因坊秀和(当時21歳)との争碁を提案した。1840年に行われた四番勝負の重要な初戦で、秀和(黒番)は激戦の末に幻庵を破った。伝えられるところによれば、この対局中に二度下血した幻庵は、名人申請を取り下げた 20。1842年の御城碁でも秀和に敗れ、幻庵の名人への道は事実上閉ざされた 20。

結果と遺産

丈和は引退まで名人の地位を保持した。幻庵因碩は、その絶大な実力と名人級との評価にもかかわらず、ついにその称号を得ることはなかった。天保の内訌は、囲碁界最高の栄誉を巡る激しいライバル関係、政治的策略、そして個人的な代償の大きさを鮮明に示している。この争いは囲碁界に深い傷跡を残したが、同時に数々の伝説的な棋譜を生み出した。

C. 本因坊秀策:不敗の棋聖と「耳赤の一手」

御城碁での圧倒的支配

秀策が御城碁において1849年から1861年にかけて記録した19連勝無敗という成績は、他に類を見ないものであり、彼の伝説的な地位を不動のものとした 3。この連勝は、本因坊家の揺るぎない実力を示すものであった。

「耳赤の一手」

1846年、秀策が18歳の時、大坂で年長の井上幻庵因碩と対局した際に打たれた一手である 3。黒番の秀策は苦しい形勢にあった。長考の末、秀策が黒127手目を打った。この手を見た幻庵因碩の耳が赤くなったのを、観戦していた医師が見咎めた。これは動揺と、相手の妙手に対する認識の表れと解釈された 43。秀策はこの対局に勝利した。この一手(及びこの対局)は、その素晴らしさだけでなく、高名な相手に引き起こした生理的反応によっても有名になり、その心理的影響と戦略的深さを際立たせた 43。地を確保し、弱い石を補強し、相手の模様を消し、さらに相手の白地への打ち込みを狙うなど、複数の意味を持つ一手であったと評されている 43。

棋風と棋譜

秀策の棋風は、その堅実さ、明晰さ、そして優雅さ(「堅実無比」)で知られた 19。特に「秀策流布石」(または「秀策のコスミ」)と呼ばれる序盤戦術は革新的で影響力があった 24。冷静な態度と深い読みでも知られていた。

早すぎる死と遺産

秀策はコレラのため34歳の若さでこの世を去り、囲碁界にとって大きな損失となった 3。短い棋歴にもかかわらず、「碁聖」の一人として崇められ、その棋譜は完璧なものとして今日でも研究されている。その名にある「策」の字は、道策にちなんだものとも言われている 23。

D. 「囲碁四哲」:元丈、知得、秀和、幻庵因碩 – 四賢人の輝き

江戸時代後期、名人級の実力を持ちながらも、様々な理由(多くは政治的事情や個人的な志向)により必ずしも名人碁所の地位には就かなかった四人の傑出した棋士を総称する言葉である 20。

- 本因坊元丈(十一世本因坊元丈): 当代随一の棋士。その棋風は「模様派」と評された 19。

- 安井知得仙知(八世安井知得仙知): (II.B節参照)。その深い棋識と元丈とのライバル関係で知られる 32。

- 本因坊秀和(十四世本因坊秀和): (II.A節参照)。幻庵因碩を重要な争碁で破った名人級の棋士。

- 井上幻庵因碩(十一世井上幻庵因碩): (II.C節及びIV.B節参照)。天保の内訌の中心人物であった卓越した戦略家。

意義

この四人が「哲人」として認められたことは、激しいライバル関係の中にあっても、極めて高度な棋力と深い戦略的理解が存在した時代を浮き彫りにする。彼らの総合的な輝きは、江戸囲碁の豊かさに大きく貢献した。

E. その他の名手と家元間の対局

- 中村道碩 vs. 安井算哲: 二世名人と安井家初代との初期のライバル関係。徳川秀忠御前での二条城対局も含む 2。

- 本因坊算悦 vs. 安井算知: 碁所を巡る9年間の争碁 2。

- 本因坊道悦 vs. 安井算知: 道悦による算知の碁所就任への異議申し立てと、その結果としての争碁 2。

- 本因坊道知 vs. 安井仙角(初代): 御城碁のハンディキャップを巡る仙角からの争碁申し入れ。道知が圧勝 22。

- 本因坊察元 vs. 井上春碩因碩: 名人位を賭けた争碁。察元が勝利 22。

これらの対局は、しばしば幕府の監視下で行われる公式の「争碁」として、昇段、家元の威信、そして誰もが渇望する名人碁所の地位を決定する上で極めて重要な役割を果たした。

これらのライバル関係の記録は、盤上の駆け引きだけでなく、人間ドラマと心理的要素に満ちている。「耳赤の一手」の逸話 43 は相手の目に見える反応を強調し、妙手の心理的影響力を示している。因徹の「吐血」38 や幻庵因碩が秀和との対局中に「二度下血」したという話 20 は、これらの高圧的な勝負がもたらす計り知れないプレッシャーと精神的負担を物語っている。道策の「不敗」のオーラ 2 もまた、対局前から相手に心理的な影響を与えていたであろう。江戸囲碁の歴史的物語は、これらの劇的で、ほとんど伝説的な要素によって大きく彩られている。これらの物語は、棋士たちを伝説的な地位に高め、単なる囲碁愛好家を超えて幅広い層に囲碁をより身近で魅力的なものにした。目に見えるストレス、伝説的な一手、悲劇的な敗北といった「人間的要素」は、勝敗記録と同様に、棋士の遺産の一部となった。これは、囲碁を取り巻く「認識」と「物語」が、その文化的定着にとって極めて重要であったことを示唆している。

また、家元間の争いにおいて、弟子が代理戦争を戦う役割を担ったことも注目される。幻庵因碩が赤星因徹を丈和にぶつけたこと 20、丈策が秀和を幻庵因碩に対抗させたこと 20 はその典型である。これは、家元が才能育成を戦略的資産と捉えていたこと、指導者が自らの威信を直接危険に晒すことなく対立に関与する方法であったこと、そして若い才能ある棋士たちが家全体の希望と名誉を背負うという計り知れないプレッシャーに晒されていたことを示している。これらの弟子たちの運命(因徹の死、秀和の台頭)は、それぞれの家元の地位と将来に劇的な影響を与える可能性があった。これはまた、家元指導における長期的な戦略的思考、すなわち次世代への投資が持続的な成功にとって不可欠であったことを示している。

表3:主要なライバル関係と画期的な対局(一部)

| ライバル関係/対局名 | 主要関係棋士(家元) | おおよその時期 | 対立の概要/対局の意義 | 関連資料 |

| 算悦 vs. 算知 争碁 | 本因坊算悦(本因坊) vs. 安井算知(安井) | 1645-1653年 | 空位の名人碁所を巡る争い。六番碁は3勝3敗で引き分け。碁所は一時空席に。 | 2 |

| 道悦の挑戦 | 本因坊道悦(本因坊) vs. 安井算知(安井) | 1668-1676年頃 | 道悦が算知の碁所就任に異議。争碁で道悦が勝利するも引退。 | 2 |

| 道知 vs. 仙角 争碁 | 本因坊道知(本因坊) vs. 安井仙角(安井) | 18世紀初頭 | 御城碁のハンディキャップを巡る争い。道知が3連勝し仙角が取り下げ。 | 22 |

| 察元 vs. 春碩 争碁 | 本因坊察元(本因坊) vs. 井上春碩因碩(井上) | 1766年頃 | 名人位を賭けた争碁。察元が圧勝。 | 22 |

| 天保の内訌(丈和 vs. 幻庵) | 本因坊丈和(本因坊) vs. 井上幻庵因碩(井上) | 1828-1842年頃 | 名人碁所を巡る長期的かつ深刻な、政治的画策を伴う争い。 | 20 |

| 「因徹吐血の局」 | 本因坊丈和(本因坊) vs. 赤星因徹(井上) | 1835年 | 天保の内訌の一環。丈和が幻庵の弟子因徹を破る。因徹はその後間もなく死去。 | 20 |

| 幻庵 vs. 秀和 争碁 | 井上幻庵因碩(井上) vs. 本因坊秀和(本因坊) | 1840年 | 幻庵の名人就位の試みが、若き秀和との重要な争碁によって阻止される。 | 20 |

| 「耳赤の一手」の対局 | 本因坊秀策(本因坊) vs. 井上幻庵因碩(井上) | 1846年 | 秀策の妙手によって幻庵因碩が目に見えて動揺したとされる有名な一局。 | 3 |

V. 盤上の芸術:棋風と戦略の進化

江戸囲碁の一般的特徴

戦い、攻め合い、複雑な中盤の折衝に重点が置かれた。序盤理論(布石)は初期には体系化されていなかったが、道策のような名人によって大きく発展した。対局はコミ(白番へのハンディキャップ)なしで行われ、これが黒番の積極的な傾向に影響を与えた(秀策流布石は現代のコミ碁でも通用するとされることから、その本質的な強さが窺える 24)。

主要名人の棋風(II節及びIV節、19より)

- 本因坊道策: 論理的、盤面全体の調和を重視、革新的な布石 1。「石の働きを追及する碁」19。

- 井上道節因碩: 道策よりも力戦的 37。

- 本因坊元丈: 「模様派」19。

- 安井仙角: 「位の高い布石」31。

- 井上幻庵因碩: 盤全体を駆使する「スケールの大きな棋風」20。

- 本因坊秀和: 「模様派」、巧みなサバキ、厚く堅実な棋風 19。

- 本因坊秀策: 「堅実無比」、冷静沈着、正確かつ華麗、革新的な布石(秀策流)19。

- 本因坊秀栄: 「実利派」、早打ち、平明な棋風 19。

- 本因坊秀哉: 力戦派、戦略的な序盤(「序盤に策あり」)26。

戦略の進化

江戸時代を通じて、囲碁は直感的で戦闘的なものから、より理論に裏打ちされた、戦略的に洗練された遊戯へと徐々に、しかし確実に進化していった。棋譜の体系的な研究(算砂がこの習慣を始めたとされる 5)と激しい競争がこの発展を促進した。道策による段位制の確立は、より高度な戦略的理解を測り、目指すための枠組みを提供した。

「コミなし」の影響

コミがなかったことは、黒番が自然な優位性を持つことを意味した。このため、黒番はしばしばこの先手を生かしてより積極的に打ち、白番は黒番の序盤の圧力を巧みに捌き、複雑な局面を作り出す必要があった。秀策の布石は、この環境下で特に黒番にとって効果的であった 24。

棋風は、単に勝利を目指す上でのアプローチの違いに留まらず、棋士の個性や、時には家元のアイデンティティをも反映するものであった。幻庵因碩の雄大な構想と秀策の堅実さといった棋風の違いは 19、個人の気質、戦略的嗜好、そして恐らくは彼らの囲碁哲学の表れであった。家元全体として画一的な「家風」があったとは明言されていないものの、家元内の指導や著名な棋士の存在は、門弟たちの間に特定の傾向を育んだ可能性がある。棋風の多様性は囲碁を豊かにし、様々な卓越性のモデルを提供した。構造化された家元制度の中にあっても、囲碁が個人的な表現と革新を許容したことを示唆している。後世の棋士たちがこれらの多様な棋風を研究したことは、囲碁戦略の継続的な進化にとって極めて重要であった。棋士、ひいてはその家元の「ブランド」は、その認識可能なスタイルによって部分的に構築されたと言えるだろう。

また、江戸時代の囲碁の美学全体が、「コミなし」というルールによって深く形成されていたことは見逃せない。このルールは黒番に本質的な優位性を与えたため 24、黒番の戦略は先手を生かすことに重点が置かれ、積極的でしばしば攻撃的な打ち方につながった。白番の戦略は、黒番の序盤の攻勢を巧みに管理し、逆転の機会を窺うことを中心に展開されたであろう。このルールは、対局に特有のダイナミズムと緊張感をもたらした。近代におけるコミの導入は囲碁戦略を根本的に変えたため、江戸時代の棋譜の研究は、異なる戦略的パラダイムへの窓となる。秀策がコミがあってもなお強力な布石を編み出したことは 24、彼の理解の根本的な深さを示している。

VI. 時代の変遷:家元制度の衰退と近代囲碁の黎明

明治維新の影響(1868年)

徳川幕府の崩壊は、囲碁家元にとって公式な庇護と俸禄の喪失を意味した 5。これは彼らの経済的安定と伝統的権威にとって深刻な打撃であった。封建的な江戸社会の産物であった家元制度は、急速に近代化する明治時代に適応するのに苦労した。棋士たちは新たな生活手段を見つけなければならなかった 5。

家元の衰退

- 林家: 1884年、十三世林秀栄が本因坊家に戻り十七世本因坊秀栄となったことで、林家の系統は事実上断絶した 7。

- 安井家: 明治時代にその系統は著しく弱体化した。十世算英は1879年に有力な棋士の後継者なく死去。その息子、昌三は棋士としての実力は高くなく、家元としての安井家は実質的に終焉を迎えた 7。

- 井上家: 最も長く存続し、大阪に拠点を移した 36。しかし、その影響力は衰退した。十六世因碩(恵下田栄多)は1961年に死去。後継者として津田義孝(十七世因碩)が名乗りを上げたが、広くは認められず、一般的には1983年の彼の死をもって家は断絶したとされる 7。

- 本因坊家: 二十一世本因坊秀哉名人は1938年に引退し、画期的な決断として世襲制の本因坊の称号を日本棋院に譲渡し、トーナメントとして争われることになった 15。これは、最も権威ある囲碁の称号に関する家元制度の決定的な終焉を意味し、実力主義に基づく競争の時代への移行を告げるものであった。第一期本因坊戦は1941年に開催された 15。

新組織の台頭

1879年に村瀬秀甫らによって設立された方円社は、家元制度に基づかない近代的な囲碁組織を創設する初期の試みであったが、伝統的な家元とは対立することもあった 25。1924年、大倉喜七郎男爵などの有力者の支援を受けて設立された日本棋院は、様々な囲碁団体を統合し、日本のプロ囲碁界の中核的権威となり、事実上家元制度に取って代わった 7。これは、家元制度衰退後の囲碁界の混乱状態への対応であった 7。

家元制度の衰退は、単に俸禄の喪失という経済的問題に留まらず、根本的なイデオロギー的・構造的危機であった。世襲を重んじる家元制度は、個人の業績と開かれた競争がますます重視される新しい時代にはそぐわなかったのである。日本棋院のような組織への移行や、本因坊の称号がトーナメントへと変わったことは、囲碁が近代的な社会価値観に適応し、継承された地位よりも実証可能な実力(「実力制」15)を優先するようになったことを表している。これは、囲碁が近代日本で生き残り、繁栄するために必要な進化であった。

家元制度が崩壊したにもかかわらず、囲碁そのものが衰退しなかったという事実は、囲碁という文化形態の強靭さを示している。何世紀にもわたって囲碁を育んできた家元制度がほぼ崩壊したことは、囲碁そのものの衰退につながる可能性もあった。しかし、新たな組織が出現し、囲碁は引き続き打たれ、発展を続けた 7。これは、囲碁が持つ深い文化的ルーツと本質的な魅力を示している。その「黄金時代」を支えた特定の社会政治的構造(幕府下の家元制度)は消滅したが、囲碁自体が、その継続と普及のための新たな制度的形態を見出すに足るだけの固有の価値と熱心なコミュニティを擁していたのである。江戸時代の名人たちの遺産は、この移行を後押しする豊かな遺産を提供した。

VII. 結論:江戸囲碁の不滅の遺産

時代の意義の総括

江戸時代は、日本の囲碁史において形成期であり、間違いなく最も輝かしい時代であった。囲碁を主要な文化制度であり、高度に発達した戦略的遊戯として確立した。家元制度は、内部対立を抱えながらも、激しい競争と研究の環境を育み、囲碁理論と棋術における目覚ましい進歩をもたらした。道策や秀策のような棋士は伝説的な地位を獲得し、その棋譜は今日に至るまで人々を鼓舞し、教え続けている。

囲碁への貢献

洗練された布石理論、中盤の戦術、終盤の正確性の発展。段位制度と専門棋士の基準の確立。後世にとって貴重な財産となる、質の高い棋譜の大規模な集成の創出。

文化的影響

囲碁は日本の文化に深く根付き、知的訓練、戦略的思考、そして武士の価値観と結び付けられた。江戸時代の名人たちの物語やライバル関係は、日本の文化的物語の一部となり、文学や芸術を通じて広まった(例:川端康成の『名人』は本因坊秀哉の最後の対局を題材としている 26)。

近代囲碁への移行

家元制度は衰退したが、江戸時代に築かれた基盤 – 戦略的深み、競争精神、そして熱心な棋士コミュニティ – は、囲碁が近代へと円滑に移行し、最終的には国際化する上で極めて重要であった 45。

最終考察

四家と彼らが生み出した名人たちの遺産は、単に歴史的なものに留まらない。それは、今日世界中で囲碁が打たれ、理解され、評価されるあり方を形成し続けている。江戸時代における対立と協調、野心と芸術性の複雑な絡み合いは、その輝きが今なお囲碁の世界を照らし続けている黄金時代を創り出したのである。

江戸時代は、囲碁にとって「古典時代」と見なすことができる。ルールが成文化され、基本的な理論が発展し、既存のパラダイム(コミなし)の中で人間の達成の頂点に達したかのように見える棋士たちが登場した 3。この時代の棋譜は「古典」として扱われ、その普遍的な教訓が研究されている 5。囲碁は日本の文化的構造に深く組み込まれた 12。西洋哲学における古代ギリシャや、中国詩における唐代のように、江戸時代は囲碁の「古典時代」として、その後の発展がしばしば比較される基準点、基礎知識、そして英雄的な人物像を確立した。AIや国際競争によって囲碁が進化し続ける現代においても、江戸時代の遺産は重要な参照点であり、不朽のインスピレーションの源泉であり続けている。

家元間のライバル関係はしばしば激しく、政治的な色彩を帯びていたが 7、これらの対立、特に争碁や御城碁の対局は、棋士たちに最高のパフォーマンスを発揮させ、革新を強いた 2。これらの勝負の高い賭け金と公の性質は、多くの棋譜が保存され、それらを取り巻く物語が語り継がれることを確実にした 7。これらのライバル関係の直接的な目標は個々の家元の権力と威信であったが、意図せぬ長期的な結果として、信じられないほど豊かで詳細な囲碁の遺産が創造された。人間の野心と対立によって燃え上がった競争のるつぼは、皮肉なことに、囲碁という芸道を高め、保存するのに役立ったのである。

引用文献

- 【11-08】黒白の碁石に古くからの情を思う – Science Portal China, 5月 16, 2025にアクセス、 https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1108.html

- 囲碁の歴史|公益財団法人日本棋院 – 囲碁のポータルサイト 日本棋院, 5月 16, 2025にアクセス、 https://archive.nihonkiin.or.jp/history/04.html

- 囲碁殿堂表彰 | 棋院概要 | 囲碁の日本棋院, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.nihonkiin.or.jp/profile/sisetsu/dendou/list01.html

- 第五十手「歴史上の囲碁①〜日本での囲碁」|「碁」for it 小野慎吾 – 新周南新聞社, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.shinshunan.co.jp/column/ono/013271.html

- 囲碁の歴史と文化 編集 栄区囲碁普及会 臼井道雄 現在、囲碁は中国で生まれたという説が有力, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.igosakae.jp/document/tayori/rekishi_bunka/igo_rekishi_bunka.pdf

- 江戸時代の将棋-将棋家と将棋の普及, 5月 16, 2025にアクセス、 http://www.ic.daito.ac.jp/~uriu/thesis/2006/ohira.html

- 本因坊の歴史・序|白石勇一 – note, 5月 16, 2025にアクセス、 https://note.com/shiraishi_igo/n/n004aaa0f41d2

- 第2章 囲碁をめぐる制度 – 国立国会図書館, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/22/2.html

- 巻の十六 本因坊家文書との出会い | 高尾善希の「忍び」働き | 伊賀ポータル, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.igaportal.co.jp/ninja/25105

- 碁所(ゴドコロ)とは? 意味や使い方 – コトバンク, 5月 16, 2025にアクセス、 https://kotobank.jp/word/%E7%A2%81%E6%89%80-65530

- 「本因坊名人引退碁観戦記」から小説『名人』へ – 昭和女子大学学術機関リポジトリ, 5月 16, 2025にアクセス、 https://swu.repo.nii.ac.jp/record/6056/files/KJ00010122119.pdf

- 元禄文化 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E7%A6%84%E6%96%87%E5%8C%96

- 囲碁の歴史|公益財団法人日本棋院 – 囲碁のポータルサイト 日本棋院, 5月 16, 2025にアクセス、 https://archive.nihonkiin.or.jp/history/rekidai.html

- 林家 (囲碁) – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E5%AE%B6_(%E5%9B%B2%E7%A2%81)

- 本因坊 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%9B%A0%E5%9D%8A

- 本因坊(ホンインボウ)とは? 意味や使い方 – コトバンク, 5月 16, 2025にアクセス、 https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E5%9B%A0%E5%9D%8A-134964

- 歴代名人と家元四家 – 囲碁の歴史 | 囲碁学習・普及活動 | 囲碁の日本棋院, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.nihonkiin.or.jp/teach/history/rekidai.html

- 本因坊の歴史④本因坊道策|白石勇一 – note, 5月 16, 2025にアクセス、 https://note.com/shiraishi_igo/n/nbcce0035cc8f

- 棋風 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%8B%E9%A2%A8

- 井上幻庵因碩 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%B9%BB%E5%BA%B5%E5%9B%A0%E7%A2%A9

- 本因坊丈和 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%9B%A0%E5%9D%8A%E4%B8%88%E5%92%8C

- 御城碁 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%9F%8E%E7%A2%81

- 生涯【4】無敗の十九連勝|本因坊秀策囲碁記念館, 5月 16, 2025にアクセス、 https://honinbo.shusaku.in/shougai4.html

- 江戸時代の囲碁棋士 本因坊秀策, 5月 16, 2025にアクセス、 https://smileigoclub.net/igo-edoperiod/

- 本因坊秀栄 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%9B%A0%E5%9D%8A%E7%A7%80%E6%A0%84

- 本因坊秀哉 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%9B%A0%E5%9D%8A%E7%A7%80%E5%93%89

- 【囲碁の歴史】発祥地や起源、日本への伝来時期、女流棋士制度などを解説 – For your LIFE, 5月 16, 2025にアクセス、 https://fumakilla.jp/foryourlife/554/

- 碁所 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%81%E6%89%80

- 名人 (囲碁) – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E4%BA%BA_(%E5%9B%B2%E7%A2%81)

- 囲碁殿堂表彰 | 棋院概要 | 囲碁の日本棋院, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.nihonkiin.or.jp/profile/sisetsu/dendou/list09.html

- 安井仙角仙知 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%BA%95%E4%BB%99%E8%A7%92%E4%BB%99%E7%9F%A5

- 安井知得仙知 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%BA%95%E7%9F%A5%E5%BE%97%E4%BB%99%E7%9F%A5

- 初代本因坊算砂と御城碁の始まり – 囲碁の歴史 | 囲碁学習・普及活動 | 囲碁の日本棋院, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.nihonkiin.or.jp/teach/history/history02.html

- 泰然知得 (古典名局選集) | 依田 紀基 |本 | 通販 | Amazon, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.amazon.co.jp/%E6%B3%B0%E7%84%B6%E7%9F%A5%E5%BE%97%E2%80%95%E5%8F%A4%E5%85%B8%E5%90%8D%E5%B1%80%E9%81%B8%E9%9B%86-%E4%BE%9D%E7%94%B0-%E7%B4%80%E5%9F%BA/dp/4818205265

- 安井家 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%BA%95%E5%AE%B6

- 井上家 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%AE%B6

- 井上道節因碩 – Wikipedia, 5月 16, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E9%81%93%E7%AF%80%E5%9B%A0%E7%A2%A9

- 江戸の囲碁界の頂点をめぐった名人争奪戦「本因坊vs因碩」【大江戸かわら版】 – 歴史人, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.rekishijin.com/34505

- 井上家- 维基百科,自由的百科全书, 5月 16, 2025にアクセス、 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%8D%E9%83%A8%E5%AE%B6?oldformat=true

- 御城碁(オシロゴ)とは? 意味や使い方 – コトバンク, 5月 16, 2025にアクセス、 https://kotobank.jp/word/%E5%BE%A1%E5%9F%8E%E7%A2%81-40307

- 囲碁の歴史 – 尾道市囲碁のまちづくり推進協議会, 5月 16, 2025にアクセス、 https://onomichi.shusaku.in/kanren/igo-rekishi.html

- 本因坊秀策について, 5月 16, 2025にアクセス、 https://honinbo.shusaku.in/shusaku.html

- 伝説の碁打ち 本因坊秀策【4】初心者にもわかる名勝負 歴史に残る「耳赤」エピソードその二 | せとうちタイムズ(尾道市因島・瀬戸田地域の週刊新聞) – 0845.boo.jpについて, 5月 16, 2025にアクセス、 https://0845.boo.jp/times/archives/6117

- 耳赤の一手 – 本因坊秀策囲碁記念館, 5月 16, 2025にアクセス、 https://honinbo.shusaku.in/mimiaka.html

相克相生と栄枯盛衰 – 立命館大学, 5月 16, 2025にアクセス、 https://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/30-2_03KA.pdf

この記事は Google Deep Research が生成しました。

コメント